Nessuna morte lascia indifferenti, e l’omicidio della dottoressa Barbara Capovani ci ha colpito profondamente. Una morte sul lavoro e un femminicidio, ennesimi di una serie troppo lunga. Un omicidio efferato. Per noi dei collettivi antipsichiatrici, che da anni assistiamo attivamente le vittime dell’abuso psichiatrico e ne denunciamo pubblicamente e convintamente gli eccessi e le storture, la spaventosa morte della psichiatra pisana ha rappresentato un momento di riflessione profonda. Le righe che seguono rappresentano dunque un doveroso approfondimento frutto del nostro confronto interno.

Perché questo terribile evento deve giustamente far riflettere sotto diversi punti di vista.

Senza minimizzare in alcun modo la specificità della violenza perpetrata e subita, non possiamo fare a meno di contestualizzare quanto accaduto all’interno dell’effetto amplificatore di una violenza sistemica che permea l’intera istituzione psichiatrica. Il sistema psichiatrico è strutturalmente fondato su dispositivi oppressivi mascherati da “cura” che circolano nascostamente in tutte le relazioni, pronti a scatenarsi alternativamente sui soggetti – sempre i più deboli, per un motivo o per l’altro – che lo attraversano, almeno finché non viene denunciata pubblicamente ed esplicitamente affrontata.

Nel corso degli ultimi anni numerose sono state le morti violente sia all’interno dei reparti psichiatrici sia durante gli interventi delle forze dell’ordine nell’attuare i TSO (Trattamenti Sanitari Obbligatori). Doveroso ricordare alcuni dei casi più dolorosi: Giuseppe Casu legato al letto per una settimana nel SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura) di Cagliari nel 2006. Francesco Mastrogiovanni legato 87 ore nel SPDC di Vallo della Lucania nel 2009. Mauro Guerra morto nel luglio 2015 in provincia di Padova ucciso da un carabiniere mentre cercava di sottrarsi a un TSO illegittimo e illegale. Andrea Soldi morto soffocato durante un TSO ad opera di tre vigili urbani in presenza di uno psichiatra a Torino nell’agosto del 2015. Elena Casetto, una ragazza di 19 anni bruciata viva perché legata a un letto nel SPDC di Bergamo nell’agosto 2019. Matteo Tenni, aprile 2021, che per non essersi fermato a un posto di blocco, non avendo con sè la patente, viene ucciso sotto casa davanti agli occhi della madre da un colpo di arma da fuoco sparato dai carabinieri, nonostante fossero a conoscenza che Matteo era seguito dai servizi psichiatrici sul territorio. Nello stesso anno, nel mese di dicembre, Wissem Abdel Latif muore dopo essere stato legato più di 100 ore in un corridoio del reparto psichiatrico dell’ospedale San Camillo di Roma. Fino alla recentissima morte di Simone Di Gregorio che, ad agosto del 2023 a San Giovanni a Teatino, corre nudo per strada e muore in ambulanza dopo che i carabinieri gli sparano (“…per far calmare l’uomo…”) ben due volte con il taser e gli viene somministrata una dose di psicofarmaci.

L’elenco potrebbe continuare ancora a lungo.

Tali drammatici episodi avrebbero dovuto suscitare clamore e dibattiti, ma così non è stato, quasi fossero persone di serie B. Ci domandiamo perché i giornali, le televisioni e la maggior parte degli operatori e del personale sanitario che lavora nei servizi di salute mentale non prenda posizione contro i metodi coercitivi e manicomiali che hanno portato a tali violente morti.

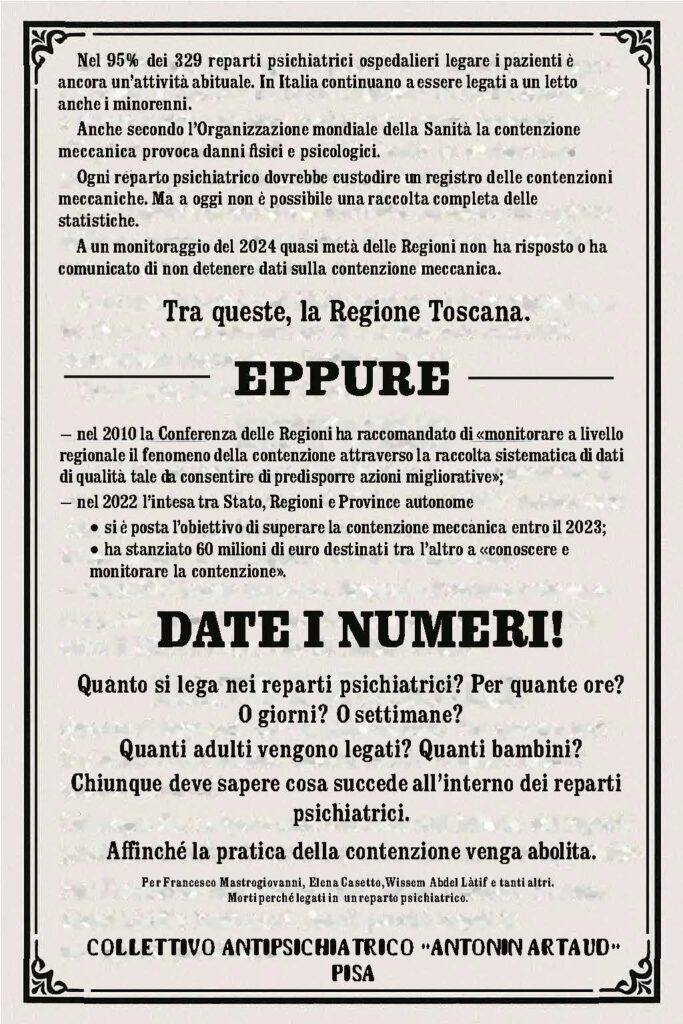

Nei reparti psichiatrici italiani si continua a morire di contenzione meccanica, sia in regime di degenza che durante le procedure di TSO. La contenzione non è un atto medico e non ha alcuna valenza terapeutica: è un evento violento e dannoso per la salute mentale e fisica di chi la subisce; offende la dignità delle persone e compromette gravemente la relazione terapeutica. Ribadiamo la necessità di proibire, senza alcuna eccezione, la contenzione meccanica nelle istituzioni sanitarie, assistenziali e penitenziarie italiane.

Oltre al ricorso alla contenzione meccanica e farmacologica, continua ancora oggi a prevalere in molti servizi psichiatrici un atteggiamento violento, custodialistico e l’impiego sistematico di pratiche e dispositivi manicomiali: obbligo di cura, porte chiuse, grate alle finestre, sequestro dei beni personali, limitazione e controllo delle telefonate e di altre relazioni e abitudini. Ad oggi in Italia abbiamo 329 reparti psichiatrici, gli SPDC e circa 3200 strutture psichiatriche residenziali e centri diurni sul territorio dove in molti casi si sono conservati gli strumenti propri dei manicomi, quali il controllo del tempo, dei soldi, l’obbligo delle cure, il ricorso alla contenzione e l’elettroshock. Ci teniamo a ribadire che nonostante le vesti moderne l’elettroshock (praticato anche nei reparti SPDC, come quello dell’ospedale Santa Chiara di Pisa) rimane una terapia invasiva, una violenza, un attacco all’integrità psicologica e culturale di chi lo subisce. Insieme ad altre pratiche psichiatriche come il TSO, l’elettroshock è un esempio, se non l’icona, della coercizione e dell’arbitrio esercitato dalla psichiatria. Il percorso di superamento dell’elettroshock e di tutte le pratiche non terapeutiche (obbligo di cura, contenzione meccanica e farmacologica, internamento) deve essere portato avanti e difeso in tutti i servizi psichiatrici, in tutti i luoghi e gli spazi di cultura e formazione dove il soggetto principale è una persona, che insieme ai suoi cari, soffre una fragilità. Siamo convinti che ci siano persone, tra coloro che operano all’interno delle strutture sanitarie, che si rifiutano di essere complici di questo sistema di oppressione e che preferiscono slegare piuttosto che contenere, ascoltare piuttosto che mettere a tacere con i farmaci, essere solidali con chi si sottrae alle logiche di competizione. Sono loro che vorremmo al nostro fianco.

Altre violenze quotidiane all’interno delle tante strutture psichiatriche pubbliche o private convenzionate disseminate nel territorio nazionale sono meno eclatanti ma ugualmente oppressive: i colloqui con lo psichiatra spesso sono troppo brevi, giusto il tempo per darti la terapia e senza la possibilità di essere ascoltati o di esprimere i dubbi e le difficoltà. Si è obbligati a frequentare i servizi psichiatrici e costretti ad assumere psicofarmaci spesso per il resto della vita, proprio come un “diabetico prende l’insulina”. Inoltre la possibilità di ricevere un piccolo stipendio induce le persone, in carico ai centri d’igiene mentale, ad accettare spesso lavori umilianti, sottopagati, ripetitivi e poco stimolanti. L’unico interesse della psichiatria non sembra essere quello dichiarato della “cura”, ma la progressiva cronicizzazione del malessere: tutte le altre discipline mediche hanno come obiettivo la dimissione del malato, il sistema psichiatrico, invece, ti prende in carico a vita.

Altro discorso riguarda le fallimentari politiche sanitarie e i trent’anni di continui tagli che hanno reso i pronto soccorsi e gli altri reparti ospedalieri sempre più simili a catene di montaggio: tempi stretti, ricette e farmaci (obbligatori nei Centri di Salute Mentale). C’è sempre meno attenzione alle relazioni e all’empatia verso le persone in difficoltà.

E non è un caso che, mentre si taglia la sanità, la Regione Toscana preveda lo stanziamento di 5 milioni di euro per ampliare la già esistente REMS (Residenza Sanitaria per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) di Volterra. Occorre sapere che la legge 81/2014 riserva agli autori di reato dichiarati “totalmente o parzialmente incapaci di intendere e di volere per infermità mentale” – definiti “folli rei” – un iter giudiziario diverso da quello destinato ai detenuti comuni, che prevede le REMS, istituite, appunto, dopo la chiusura degli OPG (Ospedali Psichiatrici Giudiziari). In questo iter giudiziario la pericolosità sociale di derivazione manicomiale la fa ancora da padrona. Con le REMS viene infatti ribadito il collegamento inaccettabile cura-reclusione riproponendo lo stigma manicomiale. Ci si collega a sistemi di sorveglianza e gestione esclusiva da parte degli psichiatri, ricostituendo in queste strutture tutte le caratteristiche dei manicomi. La proliferazione di residenze ad alta sorveglianza, dichiaratamente sanitarie, consegna agli psichiatri la responsabilità della custodia, ricostituendo in concreto il dispositivo cura-custodia, e quindi responsabilità penale del curante-custode. Tradotto significa l’inizio di un processo di reinserimento sociale infinito, promesso ma mai raggiunto, legato indissolubilmente a pratiche e percorsi coercitivi, obbligatori e contenitivi. Il manicomio non è una struttura è un criterio. Non è solo una questione di dove e come lo fai, se c’è l’idea della persona come soggetto pericoloso che va isolato, dovunque lo sistemi sarà sempre un manicomio. Il problema resta l’isolamento del soggetto dalla realtà sociale per la sua incapacità di adattamento nei confronti di un mondo su cui nessuno muove mai alcuna questione e che nessuno mette mai in discussione. Sarebbe essenziale superare il modello di internamento, non riproporre gli stessi meccanismi e gli stessi dispositivi manicomiali. Non tutti però finiscono nelle REMS. Nelle carceri sono state istituite le Articolazioni Tutela Salute Mentale per quelle detenute e quei detenuti con una valutazione psichiatrica sopravvenuta alla detenzione, quindi successiva al giudizio – definiti “rei folli” – e che non possono perciò accedere alle REMS, che prevedono inoltre già di per sé lunghe lista di attesa. Le Articolazioni Tutela Salute Mentale sono luoghi di annichilimento della personalità che esasperano la sofferenza della detenzione con l’isolamento prolungato, la contenzione psicologica, fisica e farmacologica. Si tratta di strutture che non solo non hanno nulla di “terapeutico” ma che nascono proprio per la necessità dell’istituzione penitenziaria di contenere e sedare le intemperanze dei ristretti in relazione al contesto detentivo. Voragini su cui non vogliamo siano spenti i riflettori. Veri e propri manicomi all’interno delle carceri.

E poi c’è l’abuso di psicofarmaci all’interno dei CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio) che, come testimoniato da più parti, vengono profusi anche con il cibo senza che le persone siano, quindi, consapevoli di assumerli. Lì non è previsto alcun consenso così che, addormentati e storditi, non diano fastidio, non avanzino richieste e accettino le terribili condizioni di vita all’interno di quei luoghi, pregni del più becero razzismo. Condizioni che il Ministro Piantedosi ha definito “non gradevoli”. Non staremo qui ad entrare in modo dettagliato in cosa esattamente consista questa non gradevolezza. Ci sono diverse fonti da cui poter attingere informazioni a riguardo.

Ciò che vogliamo sottolineare è che tutti questi luoghi di detenzione, prima o poi, apriranno le loro porte facendo uscire soggetti ormai assuefatti e dipendenti da psicofarmaci e assolutamente debilitati dal loro uso. Una folla di persone, ora sì, malate e comunque non certo in salute considerate le conseguenze psico-fisiche provocate dal protrarsi dell’assunzione di quei farmaci.

Siamo ben lontani, quindi, dalle facili strumentalizzazioni e prese di posizione (articoli, trasmissioni, dichiarazioni di esponenti politici o dei “soliti esperti”) molto discutibili che hanno cavalcato la notizia della tragica fine della psichiatra pisana. Alcuni, in nome della sicurezza e del controllo sociale, sono giunti addirittura a chiedere la riapertura dei manicomi. Non sono mancati neanche attacchi alla Legge 180 e ai movimenti antipsichiatrici critici verso i sempre più frequenti abusi nell’ambito della salute mentale. Molti difensori del modello organicista hanno cercato di sfruttare questa tragedia per screditare coloro che mettono in seria discussione il modello psichiatrico coercitivo.

Continueremo a lottare con forza contro ogni forma di manicomio e di coercizione (obbligo di cura, trattamento sanitario obbligatorio, uso dell’elettroshock, contenzione meccanica, farmacologica e ambientale, ecc) e per il superamento e l’abolizione di ogni pratica lesiva della libertà personale. Un concreto percorso di superamento delle pratiche psichiatriche passa necessariamente da uno sviluppo di una cultura non etichettante, senza pregiudizi e non segregazionista, largamente diffusa, capace di praticare principi di libertà, di solidarietà e di valorizzazione delle differenze umane contrapposti ai metodi repressivi e omologanti della psichiatria.

Assemblea Rete Antipsichiatrica

https://assembleareteantipsichiatrica.noblogs.org

assembleaantipsichiatrica@inventati.org